13-2 騒音規制法について

工場等の事業活動によって発生する騒音の規制および自動車騒音の許容限度を定めるため昭和 43 年 6 月 10 日に公布、同年 12 月 1 日に施行されたました。

第 1 条ではこの法律の目的は「この法律は、工場および事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」となっていて、「特定工場等に関する規制」、「特定建設作業に関する規制」、「自動車騒音に係る許容限度等」が規制されています。

「自動車騒音に係る許容限度等」は自動車が発する騒音について「自動車騒音の大きさの許容限度」と、環境騒音に付いて「指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」があり、それぞれ改訂され 2000 年 4 月 1 日から施行されました。以下に騒音規制法の抜粋を掲げましたので参考としてください。なお、詳細については本法ならびに、これに基づいて定められた県、市町村条例など関連法令をご覧ください。

(1)特定工場などにおいて発生する騒音の規制に関する基準

|

表 13-7 「特定工場などにおいて発生する騒音」 |

|

区域の区分 |

時間の区分 |

備考 |

||

|---|---|---|---|---|

| 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | ||

|

(午前 7、8

時 〜 午後 6、7、8 時) |

(午前 5、6〜7、8 時) (午後 6、7、8 〜 9、10、11 時) | (午後 9、10、11 時〜翌午前 5、6 時) | ||

| (第

1 種区域) 良好な住居の環境を保全するために、特に静穏の保持を必要とする区域 |

45 〜 50 dB 以下 | 40 〜 45 dB 以下 | 40 〜 45 dB |

|

| (第

2 種区域) 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 |

50 〜 60 | 45 〜 50 | 40 〜 50 | |

| (第

3 種区域) 住居のように併せて商業・工業等のように供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 |

60 〜 65 | 55 〜 65 | 50 〜 55 | |

| (第 4 種区域) 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 |

65 〜 70 | 60 〜 70 | 55 〜 65 | |

(2)特定建設作業において発生する騒音の規制に関する基準

|

表 13-8 「特定建設作業において発生する騒音」 |

|

作業の種類 |

規制基準 | 条件 |

備考 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 夜間または深夜作業 | 1日の作業時間 | 作業期間 | 日曜日、その他休日 | ||||

| 1.くい打ち機、くい抜き機または、くい打ち、くい抜き機を使用する作業 | もんけんを除く。圧入式くい打ち、くい抜き機を除く。くい打ち機をアースオーガーと共用する作業を除く。 | 85 dB 以下 | ①の区域午前 7 時〜翌午前 7 時 ②の区域午後 10 時〜翌午前 6 時の間禁止 | ①の区域 10 時間 ②の区域 14 時間 | 同一場所で連続 6 日間 | 禁止 |

|

| 2.びょう打ち機を使用する作業 | |||||||

| 3.削岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当該作業の 2 地点間の最大距離が 50 m を超えない作業に限る | ||||||

| 4.空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるものは、原動機の定格出力が 15 kW 以上のものに限る。 削岩機の動力として使用する作業を除く。 | ||||||

| 5.コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練容量が 0.45 m3 以上のものに限る。 混練機の混練重量が 200 kg 以上のものに限る。 モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |

||||||

|

|||||||

(3)自動車騒音に係わる許容限度

-

基準値が L50 から LAeq に 2000 年 4 月 1 日より変わりました。

|

表 13-9 自動車騒音に係わる要請限度値 |

|

区域の区分 |

時間の区分 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 昼間 | 夜間 | ||||||||||||||

| 1 | a 区域および b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 | 65 dB | 55 dB | ||||||||||||

| 2 | a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70 dB | 65 dB | ||||||||||||

| 3 |

b 区域のうち

2 車線以上の車線を有する道路に面する区域および c 区域のうち車線を有する道路に面する区域 |

75 dB | 70 dB | ||||||||||||

|

上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2 車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 15 m、2 車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20 m までの範囲をいう)に係わる限度は上表にかかわらず昼間においては 75 dB、夜間においては 70 dB とする。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

<自動車騒音の測定方法>

-

騒音の測定は道路に接して住居、病院、学校等の用に供される住居等が存在している場合には道路の敷地の境界線において行う。道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において測定する。測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。交差点を避ける。

-

測定は連続する 7 日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3 日間について等価騒音レベルにより評価する。騒音の大きさは測定した値を時間の区分毎に 3 日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。

-

騒音の測定は計量法第 71 条の条件に合格した騒音計を用い、JIS Z 8731 に定める騒音レベルの測定方法により建築物による反射の影響を避けうる位置で測定する。影響を避けられないときは、その影響を勘案し実測値を補正する。自動車騒音以外の騒音による影響がある場合はこれらの影響を勘案し実測値を補正する。

(4)自動車騒音の大きさの許容限度

-

騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」は 2000 年 2 月に改正され、以前の値と比較して加速走行騒音で 1 dB 〜 3 dB、定常走行騒音で 1 dB 〜 6.1 dB、近接排気騒音で 5 dB 〜 8 dB 低減されることになります。また、規制強化対象自動車に対する騒音測定方法についても変更されました。詳細は表 13-10 となっています。

|

表 13-10 自動車騒音の大きさの許容限度値(環境省告示、2000 年) |

|

自動車の種別 |

自動車騒音の大きさの許容限度 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

| 定常走行騒音 | 近接排気騒音 | 加速走行騒音 | |||

| 普通自動車、小型自動車および軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車および二輪自動車を除く。) | 車両総重量が 3.5 トンを超え、原動機の最高出力が 150 kW を超えるもの | すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの、セミトレーラをけん引するけん引自動車およびクレーン作業用自動車 | 83 dB | 99 dB | 82 dB |

| すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの、セミトレーラをけん引するけん引自動車およびクレーン作業用自動車以外のもの | 82 dB | 99 dB | 81 dB | ||

| 車両総重量が 3.5 トンを超え、原動機の最高出力が 150 kW 以下のもの | すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの | 80 dB | 98 dB | 81 dB | |

| すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの以外のもの | 79 dB | 98 dB | 80 dB | ||

| 車両総重量が 3.5 トン以下のもの | 74 dB | 97 dB | 76 dB | ||

| 専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車、小型自動車および軽自動車(二輪自動車を除く。) | 車両の後部に原動機を有するもの | 72 dB | 100 dB | 76 dB | |

| 車両の後部に原動機を有するもの以外のもの | 72 dB | 96 dB | 76 dB | ||

| 小型自動車(二輪自動車に限る。) | 72 dB | 94 dB | 73 dB | ||

| 軽自動車(二輪自動車に限る。) | 71 dB | 94 dB | 73 dB | ||

| 第一種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。) | 65 dB | 84 dB | 71 dB | ||

| 第二種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第二種原動機付自転車をいう。以下同じ。) | 68 dB | 90 dB | 71 dB | ||

13-3 環境影響評価法の概要

環境影響評価法(環境アセスメント法)は環境基本法を受けて、土地の形状の変更、工作物の新設などの事業を行う事業者がその事業を実施するにあたりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であるとの認識に立ち、国等の責務を明らかにするとともに、環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続等を定め、環境影響評価の結果を事業の内容に反映させ環境の保全について適正な配慮がなされる措置をとることにより、現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを究極的な目的として制定され、1999 年 6 月に施行されました。環境アセスメントは 1969 年アメリカで制度化され、現在の環境汚染問題の高まりから世界各国で法制化が進んでいます。

環境影響評価とは;

-

事業実施の環境影響についてあらかじめ環境の構成要素の項目ごとに調査、予測および評価を行う。(スコーピング)

-

事業施行中の過程において事業に係る環境の保全が保たれているか、保たれるための措置および検討を行う。

-

施行後、およびその措置が講じられた場合における環境影響の総合的な評価、

;という事業者内部において行われる行為を指します。

● スクリーニングとスコーピング

規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、または許認可等を行う事業を選定し、必ず環境影響評価をしなくてはいけない一定規模以上の事業(「第一種事業」)を定めるとともに、第一種事業に準ずる規模を有する事業(「第二種事業」)を定め、それぞれの事業や地域の違いを踏まえ環境影響評価の実施の必要性を協議することという仕組み(スクリーニング)を規定しています

第 1 種として高速自動車国道・一般国道・大規模林道の新設および改築の事業、発電用・ダムの新築・堰(せき)の新築および改築事業、鉄道・空港の建設および改良事業、一般廃棄物、産業廃棄物の最終処分場の設置や変更事業、水面の埋立ておよび干拓事業、土地区画整、工業団地造成、新住宅市街地開発、新都市基盤整備、流通業務団地造成事業などが指定されています。

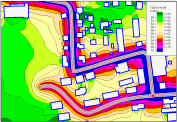

環境影響評価を実施するにあたり、評価を進めるための効果的な調査項目や手法を決めておく作業(スコーピング)が規定されています。事業計画は広告され広く住民からの意見を受け付けることとなりました。当社では、騒音に対して、環境騒音予測ソフトウェア「SoundPLAN」を用意しております。

|

|

|

図 13-1 |

|

13-4 日本の環境騒音測定における騒音評価量のまとめ

|

表 13-10 日本の環境騒音測定における騒音評価量のまとめ |

| 種類 | 評価量 | 法律 | JIS Z 8731 引用 |

|---|---|---|---|

| 道路交通騒音 | 等価騒音レベル LAeq |

環境基本法 |

新 |

| 鉄道(新幹線)騒音 | LA(Slow)のピーク値のパワー平均 |

旧 |

|

| 鉄道(在来線)騒音 | LAE より LAeq を求める | ||

| 航空機騒音 | WECPNL LA(Slow) | ||

| 航空機騒音(2013 年 4 月施行) | Lden(時間帯補正等価騒音レベル) | 新 | |

| 工場・事業場・建設作業騒音 | 定常騒音の場合 その指示値 LA(Slow) | 騒音規制法 | 旧 |

| 変動騒音の場合:90

%レンジの上端値 (L5)< LA(Fast)より求める> |

|||

間欠騒音の場合:

|

|||

| 自動車交通騒音 | 等価騒音レベル LAeq | 新 | |

| 自動車単体騒音 | LA(Fast) | ||

| 作業環境騒音 | LAeq(Slow)10 分間の等価騒音レベル | 労働安全衛生規則 | 旧 |