9-7 時間率サウンドレベル(percentaga exceedance sound level)(LN) について

変動騒音の評価量として古くから使われ、わが国において騒音規制法における騒音の評価量として用いられている量で、不規則にかつ大幅に変動する騒音レベルの分布状況を評価するのに有効です。

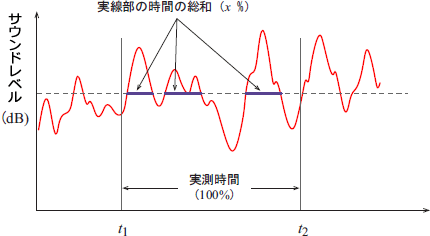

下図 9-7 に示すような、ある実測時間内の変動騒音に着目した場合、その騒音レベルがあるレベルを越えている時間の合計が実測時間

T = t2 - t1 の

x % に相当するとき、その騒音レベルを x % 時間率サウンドレベルといい、Lx で表わします。

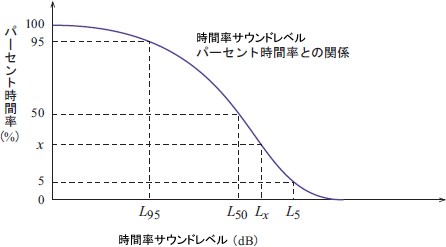

下図 9-8 は、一般的な変動騒音について、時間率サウンドレベルを横軸に、パーセント時間率を縦軸に取って、上述の関係を示したものです。

時間率サウンドレベルはJIS C 1509-1では規定されておらず、Nパーセント時間率騒音レベルについて、JIS Z 8731にて規定されております。

|

図 9-7 変動する騒音と時間率サウンドレベル |

|

図 9-8 時間率サウンドレベルとパーセント時間率との関係 |

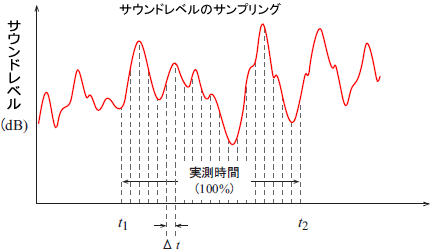

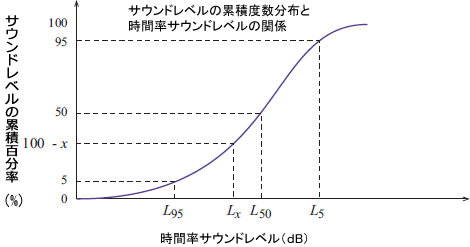

実際に時間率サウンドレベルを求める場合、下図 9-9 のように一定時間間隔 Δ t ごとに、騒音レベルをサンプリングし、その結果を統計的に処理して所定の時間率サウンドレベルを求めます。 統計処理の方法としては、サンプリング値から累積度数分布を求め、サウンドレベルの累積百分率が(100 - x)% になるサウンドレベルを x % 時間率サウンドレベルとする方法が一般的です。

我が国では、50 % 時間率サウンドレベル L50 をサウンドレベルの中央値、

5 % 時間率サウンドレベル L5 と 95 % 時間率サウンドレベル L95 をそれぞれ 90 % レンジ(95% - 5% = 90% レンジ幅)の上端値と下端値、

10 % 時間率サウンドレベル L10 と 90 % 時間率サウンドレベル L90 をそれぞれ 80 % レンジの上端値と下端値と呼び、

変動騒音の評価量として広く用いられてきました。

これら 5つの値を合わせて慣例的に “5値” と呼んでいます。

なお、時間率サウンドレベルの測定法としては、一般的に 5 秒(Δ t に相当)50 回法が使用されています。

|

図 9-9 サウンドレベルのサンプリングと時間率サウンドレベル |

|

図 9-10 サウンドレベルの累積強度分布と時間率サウンドレベル |

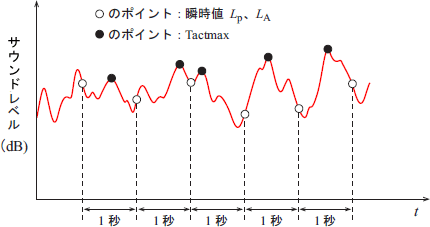

【参考】N 秒間の最大値(Tact max)について

Lp、LA などの瞬時値は、サンプリングデータの中の 1 秒毎の瞬時値を表示しています。 これに対し、Tactmax は、1 秒間の高速サンプリングデータの中の最大値を表示します。 日本では、騒音レベルとして瞬時値が用いられますが、欧州では、Tactmax 1 秒または 3 秒が一般的に用いられます。

騒音計の旧 IEC 規格(IEC 60651)では、「瞬時音圧レベルの数字表示は 1 秒間毎の最大音圧レベル(すなわち Tactmax 1s)とする」との規定がありました。

|

図9-11 サウンドレベルのサンプリングと Tactmax 値(1 s) |