8-5 AC 出力と DC 出力

8-5-1 AC 出力(AC out)

マイクロホンでとらえた空気の圧力変動(すなわち、瞬時音圧)に比例した電気信号を出力します。この電気信号は、音の性質により、交流となります。交流とは、家庭用電源として使用されている 100 VAC(AC 電圧、周波数 50/60 Hz)と同じ性質を持つもので電流の向きが交互に変化します。

このAC 出力は、先の図 8-1 のように、マイクロホンの信号が周波数補正回路(A、C、Z 特性)を通過した信号であり、主に分析機器(FFT アナライザー、オクターブ分析器等)と組み合わせて音の周波数分析を行なったり、レベルレコーダと組み合せて騒音レベルを記録したりする際に利用されます。

AC 出力は、動特性には無関係ですが、周波数補正に影響された信号であることに注意してください。

周波数重み付きの音圧レベルが表示されている場合でも、周波数重みをかけない(Z 特性)AC 出力を出力する機能を持つ騒音計もあります(例、当社 LA-1401/4400A シリーズ騒音計)。

8-5-2 DC 出力(DC out)

AC 出力を検波・動特性回路、対数演算回路に通してdB 単位に変換した信号で、騒音計のdB 表示値に比例した電圧信号を出力します。

電気用語で表現すると、AC 出力(瞬時音圧)の実効値をLog(対数値)換算した値(レベル化した値)となります(図 8-1 を参照)。

|

図 8-9 振幅値と実効値 |

振幅VA の時間波形(A)を実効値検波・動特性回路に通すと、(B)のように一定高さ V0 を求めることができます。 この時に得られた V0 を(A)の波形の実効値といい、rms の文字を付して表します。 (A)の波形が正弦波の場合、次の関係が成立します。

(B)で得られた実効値 V0 rms を対数演算回路に通すと 10 log10 (V0 rms)2 に比例した電圧出力DC out が得られます。 (A)波形の振幅(VA)が一定であれば DC 出力も一定値となりますが、時間変動していると、それに対応して DC 出力も時間変動したDC 値となります(時間重みに依存します)。 |

【参考】:

騒音計のAC 出力・DC 出力電圧は機種によって異なります。

例えば;

AC 出力:0.707 Vrms /フルスケール

DC 出力:2.5 V/フルスケール、0.5 V / 10 dB

;と記されていた場合、各値は次の意味を持っています。

-

“rms”は実効値を意味しています。

-

“フルスケール”は騒音計の測定レンジの最大値を意味し、例えば、30 dB 〜70 dB の測定レンジを持つ騒音計では、フルスケールは 70 dB となります。

-

“0.707 Vrms /フルスケール”は、AC 出力と騒音計表示値との比率を表しています。 例えば、50 dB 〜9 0 dB の測定レンジでは、次の関係となります。

| 表示 | AC out |

| 90 dB | 0.707 Vrms |

| 84 dB | 0.707×10(84-90)/20 = 0.354 Vrms |

| 58 dB | 0.707×10(58-90)/20 = 0.0178 Vrms |

-

0.707 Vrms は、±1 V の振幅です。騒音計のCALボタンを押すと、1 kHz フルスケールの-6 dB に相当する信号を出力します。-6 dB(= 20 log 1/2)は、フルスケールの 1/2 ですから、CAL の AC 出力をモニターすると、± 0.5 V 1 kHz の正弦波になっています。

-

“0.5 V / 10 dB” は、DC out と騒音計の表示値との比率を表わしています。 例えば、30 dB 〜 70 dB の測定レンジでは、次の関係となります。

| 表示 | DC out |

| 70 dB | 2.5 V |

| 64 dB | 2.2 V |

| 60 dB | 2.0 V |

| 30 dB | 0.5 V |

-

30 dB の時には、2.5 − 0.5 × (70 − 30) ÷ 10 = 0.5 (V) となります。

リニアリティレンジが広い騒音計では、極めて小さい音のときに出力電圧がマイナスとなることもあります。 DC 出力、AC 出力とも、リニアリティレンジを越えた値は正しい値ではありませんので注意ください。

AC 出力信号は、音の圧力変動に相当する信号で、様々な周波数成分で合成された複雑な波形をもっています。 騒音対策で対象とする騒音がどの様な周波数成分から成り立っているかが解ると効果的な対策を施すことができることから、AC 出力はFFT アナライザーやリアルタイム(オクターブ)分析器の入力信号として利用されています。

|

図 8-10 騒音計 AC 出力の接続機器 |

FFT アナライザーやリアルタイム(オクターブ)分析器は、内部の信号処理により、信号を音圧レベルに変換し、周波数毎に分析した音圧レベルを表示します。

なお、AC 出力は瞬時音圧でレベル化されていない信号ですので、AC 出力を使用して音圧レベルとして記録するには実効値レベル化回路を持ったレベルレコーダが必要です。 一般のペンレコーダと組み合わせてデータを記録するには、DC出力に接続して使用する必要があります。 また、FFTアナライザーでは、実効値化する時定数は、(近似的に)FFTの時間窓長と平均時間に相当します。

8-6 表示部

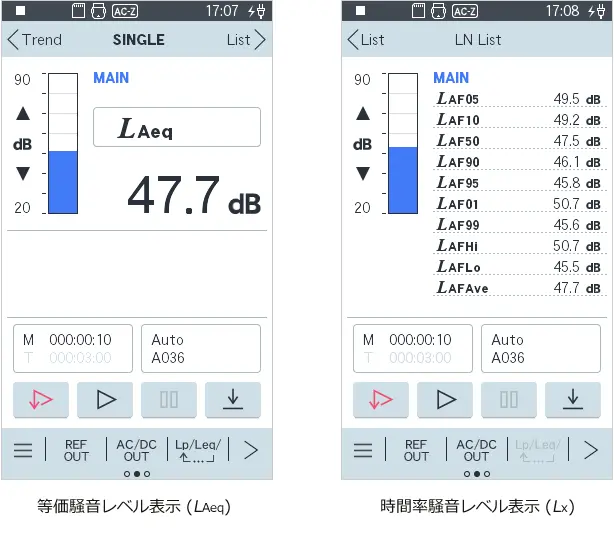

表示部は、DC 出力信号を騒音計で設定した測定レンジに合わせて音圧レベルとして数値表示します。 表示には、針の振れによってレベルを指示するアナログ式のものと、数値で、あるいは数値とバーインジケータによってレベルを示すデジタル式のものがあります。 現在ではデジタル方式が主流となってきています。図8-11 に弊社騒音計のデジタル表示画面を例として示します。

|

図 8 -11 弊社騒音計のデジタル表示画面例 |

また、図8-12 にデジタル表示するまでの音響信号の変換の様子を簡略的に図示しましたので参考ください。

デジタル表示は1 s 毎のレベルを数値として示し、バーインジケータは100 ms 毎のレベルをアナログ的に示します。