計測機器システム構成例・活用事例

くるま開発

近接場音響ホログラフィ法を用いた音場の可視化

近年の音場の可視化技術の発展には目覚しいものがあります。従来から行われてきた、音圧レベル測定によるコンターマップや音響インテンシティを用いたベクトルマップ、更に今日ではマイクロホンの低価格化や多チャンネル入力装置、処理装置の発達により、従来の数点の限定されたポイントではなく、数十点以上の多点での同時計測が可能となってきたことで、マイクロホンアレイを用いた装置による、音響 ホログラフィ法やビームフォーミング法により、今までは難しかった音の可視化を高精度かつ迅速に行うことができるようになってきました。

ここでご紹介するシステムは、マイクロホンアレイによる近接場音響ホログラフィ法を使用して、1つはオートバイのエンジンの音源探査解析を、もう一つは自動車走行時のタイヤ騒音解析を 行います。今まで人間の聴感に頼っていた音評価を、発生音のエネルギーの流れとして3次元的に捉え、発生する音の大きさとその流れを効率的に可視化することにより定量的に計測・解析することを可能となります。また同時に、コンピュータ上で CCD画像との重ねあわせや、3次元データとの重ねあわせを行うことで、対象の音響状態をより分かり易く表現することが可能です。

オートバイのエンジン部分を覆うように 10 ×10 のマイクロホンアレイを設置しています。また、屋外で測定するにあたり、各マイクロホンには防風スクリーンを装着しました。近接場とするため、各マイクロホン間隔を10 cmとし、オートバイとの距離を最近接部分で 8 cmとしました。エンジン回転速度は 3000 回転で固定し10秒間の時間データを測定しています。

音響ホログラフィの測定原理

音響ホログラフィは、2つに大別されます。1つは遠距離ホログラフィであり、2つ目は近接場音響ホログラフィです。

一般的に私達が聞いている音は、音源から距離が離れており、音源からの伝搬波を聞いています。この伝搬波を用いて音源位置を特定する手法が遠距離音響ホログラフィです。ただし、音源の振動・放射・散乱については、音源近傍の情報が重要となるため、遠距離ホログラフィでは正確に捉えることができません。これに対し、近接場音響ホログラフィは、近接場の音(エバネッセント波:音源近傍の振動から音に変わる付近の音)の情報を取得することにより、伝搬の初期に放射面の近傍で打ち消しあう音の情報も計測可能であるため、空間的な分解能が高くなるという特長を持っています。本例では、この近接場の情報を用いて、音源面、および放射する方向への音の測定・解析を行うものです。

測定データ例 1「バイク騒音の計測」

バイク騒音の計測

マイクロホンアレイ中央のマイクロホンで得られた音圧レベルの周波数特性

左図は 500 Hz での解析結果です。

一般的に音源の分解能は波長に依存しますが、近接場音響ホログラフィでは、音源に非常に近接しているため、マイクロホンの間隔で音源を分離できる特徴を持っています。

この分析結果から、500 Hz の音源はエンジンのクランク部、エンジン下部(オイルパンなど)に音源があることがわかります。 また、エンジンの振動によりタンクが共振して、エンジンタンク部からも音が放射されていることもわかります。

左図は 1 kHz での解析結果です。

1kHzの音については、エンジンの中央のほかに排気管の音が大きく放射されていることがわかります。

このように、ホログラフィの計算結果とCCDカメラとの重ねあわせによって、音源の位置を非常にわかりやすく捉えることができます。

測定データ例 2「タイヤ騒音の計測」

タイヤ騒音の計測

乗用車が定常走行を行う場合、エンジン音などより、タイヤから発生する音が大きなウェイトを占めます。そのため 環境騒音の低減の一環として、タイヤから発生する音の位置や大きさなどを把握する必要があります。近年普及している、排水性舗装が走行時の音の低減に大きく寄与していることは経験上よく知られていますが、そのメカニズムについては、まだよくわかっていません。今後これを分析するために、実際の道路を走行しながら、道路とタイヤの間で発生する音の解析を、近接場音響ホログラフィを用いて計測する予定ですが、今回はシステムの事前試験として、シャシーダイナモ上で乗用車のタイヤ音を測定しました。 左図にその実験状況を示します。マイクロホンアレイを、タイヤから10 cm の距離に設置して実験を行っています。

代表点におけるタイヤ騒音の周波数特性を示します。500 Hz と600 Hz に特徴あるピーク、および 1 kHz 帯域に音が発生していることがわかります。

一般的に、タイヤは特定の走行音ピークが発生しないように、ランダムなパターンで溝を切っています。 1 kHz 帯域の音の分布は、この対策の結果です。

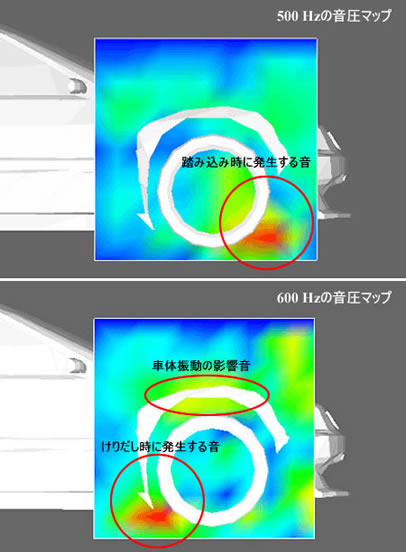

左に 500 Hz 並びに 600 Hz の音圧マップを示します。

図より、500 Hz の音はタイヤ前方の踏み込む際の音の周波数であること、また 600 Hz はタイヤでけりだす際の音の周波数であることが解ります。

実験結果より、近接場音響ホログラフィによるタイヤ周辺の音源の分離が可能であることがお分かりいただけると思います。

タイヤのパターンによって音の聞こえ方が異なることは分かっていましたが、本実験で用いたタイヤのほかに走行音を対策した静音タイヤやブロックタイヤなどの測定をとうして、近接場音響ホログラフィ法での、タイヤごとに発生の部位の違いや周波数が異なることをも確認することが出来ています。

ポイント

- 音場の可視化技術には様々なものがありますが、測定・解析対象や目的に応じて最適な方法を選択する必要があります。

参考用として以下の各測定手法の比較表をご覧ください。

| 測定法 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| 3次元音響インテンシティ | 測定点の音響インテンシティが得られる 周波数はマイクロホン間隔に依存(50 Hz〜5 kHz) |

過渡音が測定できない(定常音のみ) 測定に時間がかかる |

| ビームフォーミング法 | 遠距離からの計測が可能 測定範囲は距離に依存 過渡音解析が可能 |

分解能は周波数に依存 音圧を測定する 結果は2次元 ビームのサイドローブ |

| 近接場音響ホログラフィ | 分解能における周波数依存性が低い(マイクロホン間隔に準ずる) 音圧以外に音響インテンシティ演算可能 過渡音の解析が可能 |

マイク位置を近接させる必要がある 測定範囲はアレイフレームの大きさに依存 |

自社の設備や測定ツールを利用した、自動車の評価試験や音響・振動試験(出張測定含む)をお引き受けします。

また、お客様の困り事や課題に対するコンサルティングもお引き受けします。 課題設定から、現象把握、効果確認まで、お客様の解決プロセスをご支援します。

詳しくはこちらのページを参照ください。

最終更新日:2017/12/11

- 計測機器システム構成例で表示される価格は日本国内での参考用の概算価格であり、納入条件などにより実際の見積価格、販売価格とは異なる場合がありますのでご了承ください。 ご購入をご検討いただく場合には最寄りの 弊社営業所または 弊社代理店にご確認ください。