01

ローノイズマイクロホン&音響パワーレベル計測システム

新製品のローノイズマイクロホン MI-1282M10とO-Solution DS-5000 音響パワーレベル計測システム。

両製品の開発秘話を納入事例と合わせてご紹介します。

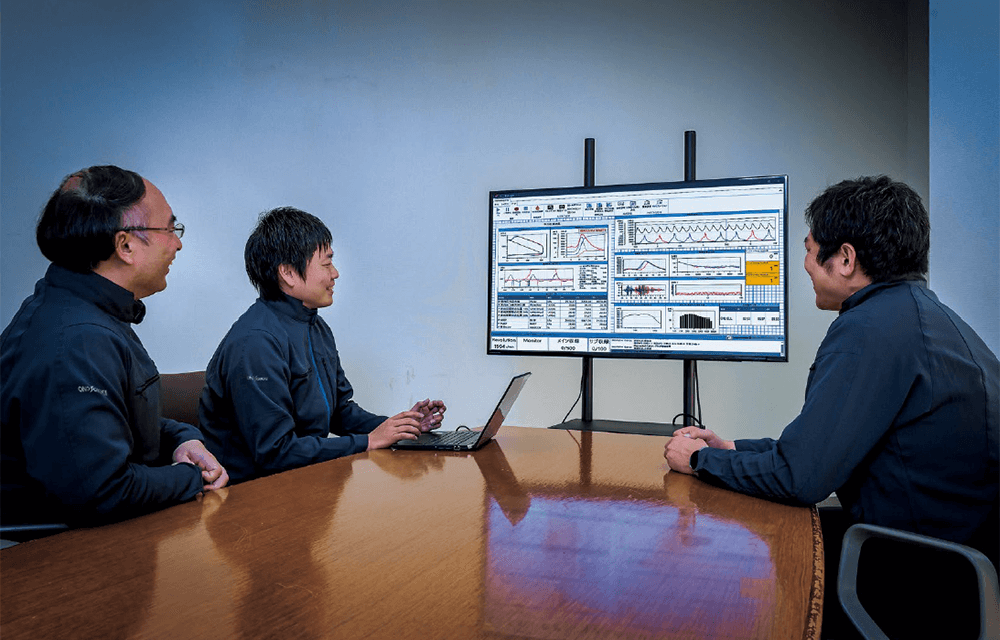

Employees Taking on The Unknown

日々の業務の中で、計測にまつわる課題に挑み続けている社員たちがいます。

当社の技術や製品は、そうした一人ひとりの探究心と工夫の積み重ねによって生まれ、磨かれてきました。

お客様と共に現場の第一線で考え、試し、形にしていく社員の姿を通して、私たちのものづくりの現在地と、その先にある未来を見つめます。

01

新製品のローノイズマイクロホン MI-1282M10とO-Solution DS-5000 音響パワーレベル計測システム。

両製品の開発秘話を納入事例と合わせてご紹介します。

03

燃焼解析の枠を超え、あらゆる回転体計測に挑む角度軸信号計測ソフトウェア ExAngle。

担当者に、大幅な方向転換に込めた想いと将来ビジョンを聞きました。