2025年11月19日

次世代モビリティ開発に貢献する研究成果を報告

小野測器、東京大学との社会連携講座に関する取り組みを発表

本取り組みで得た世界最高峰の自動車用試験装置の制御技術は2027年当社新施設で実装予定

電子計測器の製造および販売を展開する株式会社小野測器(代表取締役社長 大越 祐史)は2025年11月19日(水)、当社が国立大学法人東京大学大学院新領域創成科学研究科(以下東京大学)と2022年に設置した「電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座*1」の研究成果の報告と今後の活動について、千葉県の「東京大学柏キャンパス」で発表しました。

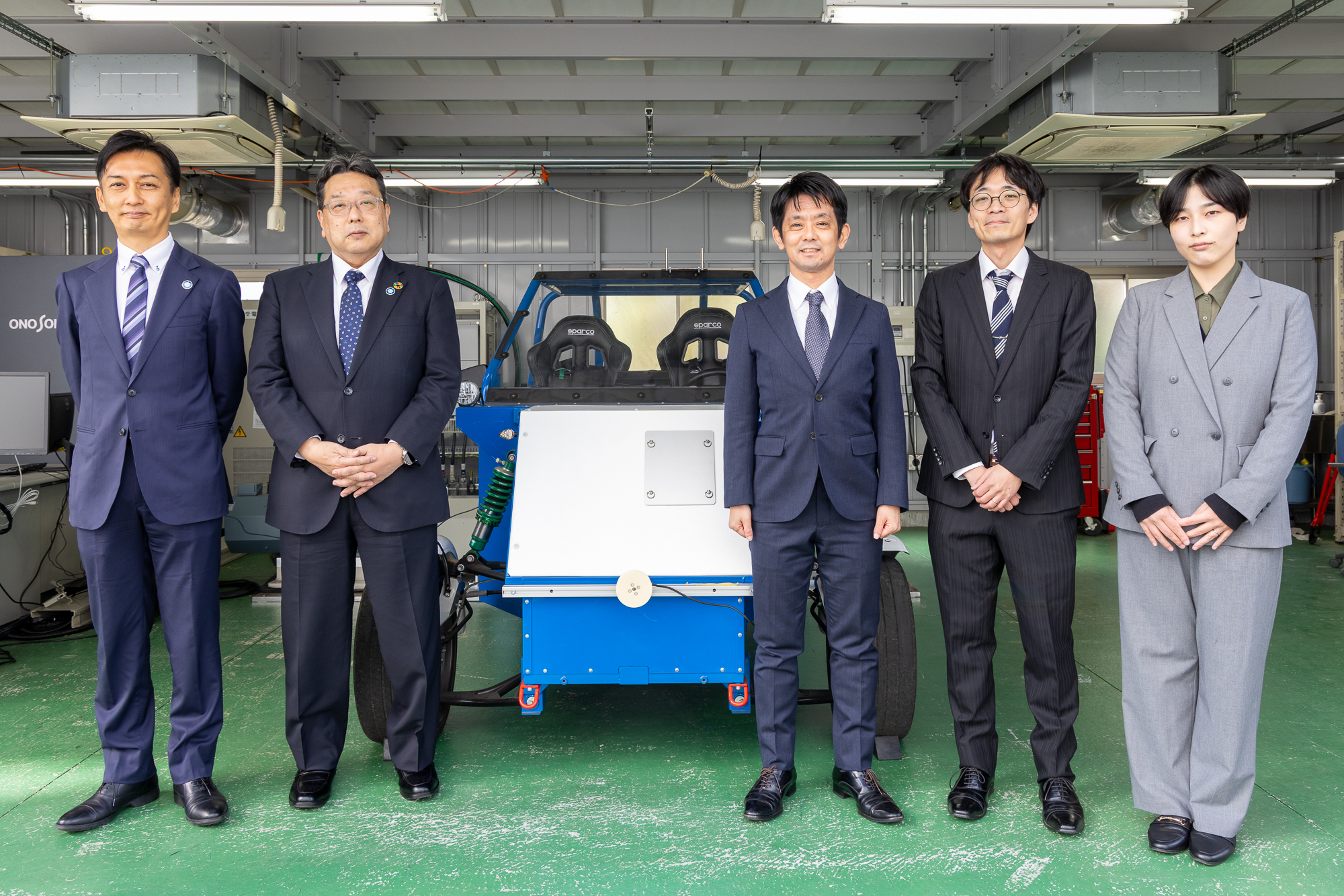

(写真左から)小野測器 上席執行役員特注・エンジニアリング領域担当 安地 隆浩、小野測器 代表取締役社長 大越祐史、

東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 藤本 博志、東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任講師 永井 栄寿、

東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程 尾田 未知

今回、東京大学の藤本博志教授と共に本講座の研究成果の発表と、2026年から始まる第2期活動で実施予定の高応答性を有する電動車にも対応可能な「自動車用試験装置の制御」に関する研究について発表を行いました。2022年よりスタートした第1期活動では、基礎研究として 主に台上試験装置を活用した平行軸e-Axle搭載車両の振動抑制制御を実施しました。第2期活動では、第1期の研究を継続する他、新たに自動車用試験装置の制御技術に関する研究開発を実施。本制御技術を実装した世界トップレベルの高度な自動車用試験装置は、当社新施設(愛知県豊田市/2027年稼働予定)に実装する予定です。当社は本講座を通じて、自動車だけでなく、ドローン・空飛ぶクルマ「eVTOL」も含めた次世代モビリティ開発に貢献します。

本発表3つのポイント

- 東京大学と小野測器は2022年10月から「電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座」を実施中

- 電気自動車の「乗り心地の向上」に貢献する研究成果を発表

- 2026年から開始予定の第2期では新たに「自動車用試験装置の制御に関する研究」を実施予定

※1 社会連携講座について

公共性の高い共通の課題について、共同して研究を実施しようとする民間等外部の機関(国立研究開発法人を除く)から受け入れる経費等を活用して、 学部や研究科などの教育研究を行う機関に設置される講座のこと。

発表概要

電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座:第1期活動(2022年~2026年)

本講座は、2022年10月1日(土)に設置し、「クリーンかつ快適な電気自動車社会の実現」を目指して、電気自動車の駆動モーターの高応答性に着目した車両振動抑制制御および車両運動制御に関する研究開発を行ってきました。本研究が目指すのは、電気自動車の振動計測制御による「乗り心地の向上」です。実際の研究は、藤本研究室が擁する柏キャンパスのガレージに設置した当社の自動車用試験装置「RC-S 実車トランジェントベンチ」や当社の宇都宮テクニカル&プロダクトセンター(UTPC)の設備を使用し試験を実施しました。

発表会での見学ツアーの模様(写真左)東京大学柏キャンパスに設置されている小野測器製の台上試験装置(写真右)

電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座:第2期活動(2026年~2029年)

2026年4月1日(水)より開始予定の第2期活動では、第1期の研究テーマを継続しながら、追加のテーマとして自動車用試験装置の制御に着目した研究を予定しています。世界トップレベルの制御技術の実装を目標としており、本制御を実装した自動車用試験装置は、現在当社が愛知県豊田市緑が丘に建設中の新拠点「中部リンケージコモンズ(Chubu Linkage Commons)」(2027年9月稼働予定)に設置する予定です。

参考:国立大学法人東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 藤本研究室について

https://www.ae.k.u-tokyo.ac.jp/laboratory/fujimoto-lab/