「モノ→コト→モノの循環」による創出

Innovation Created by "Product-Experience Cycle"

ユーザー目線の「ものづくり」

挑戦を続ける当社は、2023年に「ベンチマーキングレポート」の販売を開始。そこで得た知見をもとに新たな製品につながるチャレンジを敢行しています。「クランプ型トルク計」や「既存製品の新しい活用法」はその嚆矢となるものです

お客様目線に立ち返る新製品開発

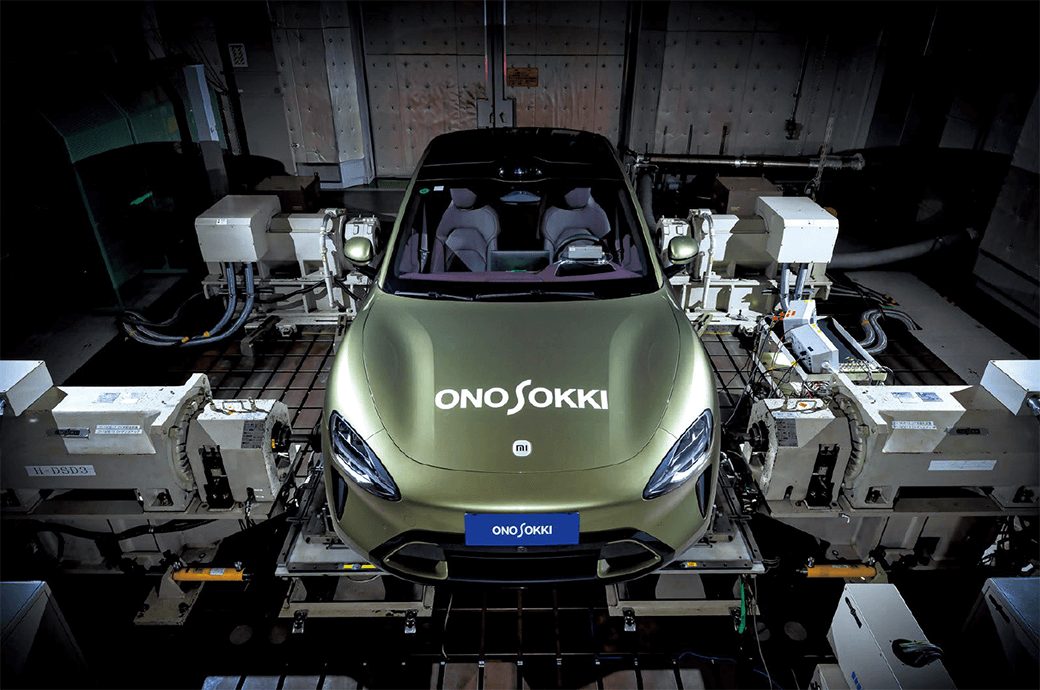

当社が2023年から開始した新規事業「ベンチマーキングレポート」販売。車両計測データの販売事業は当社初の試みであり、これまでの「モノ売り」から「コト売り」ビジネスへの挑戦を掲げた取り組みです。

本事業の目的はそれだけではありません。自分達で販売している計測機器を実際に使ってみて、「もっとこんなところを計測してみたい」という発見、気づきを得て、それを新たな製品開発につなげていくサイクルを回そうとしています。

言わば「マーケットイン」と「プロダクトアウト」を同時に行うような試み、それが当社のチャレンジというわけです。

今回はそんな当社の挑戦から生まれた「クランプ型トルク計」と、既存製品の新しい活用方法を見出した「コリオリ式連続質量流量計」をご紹介したいと思います。モノ→コト→モノの循環による新たな価値の創出を目指し、日々邁進しています。

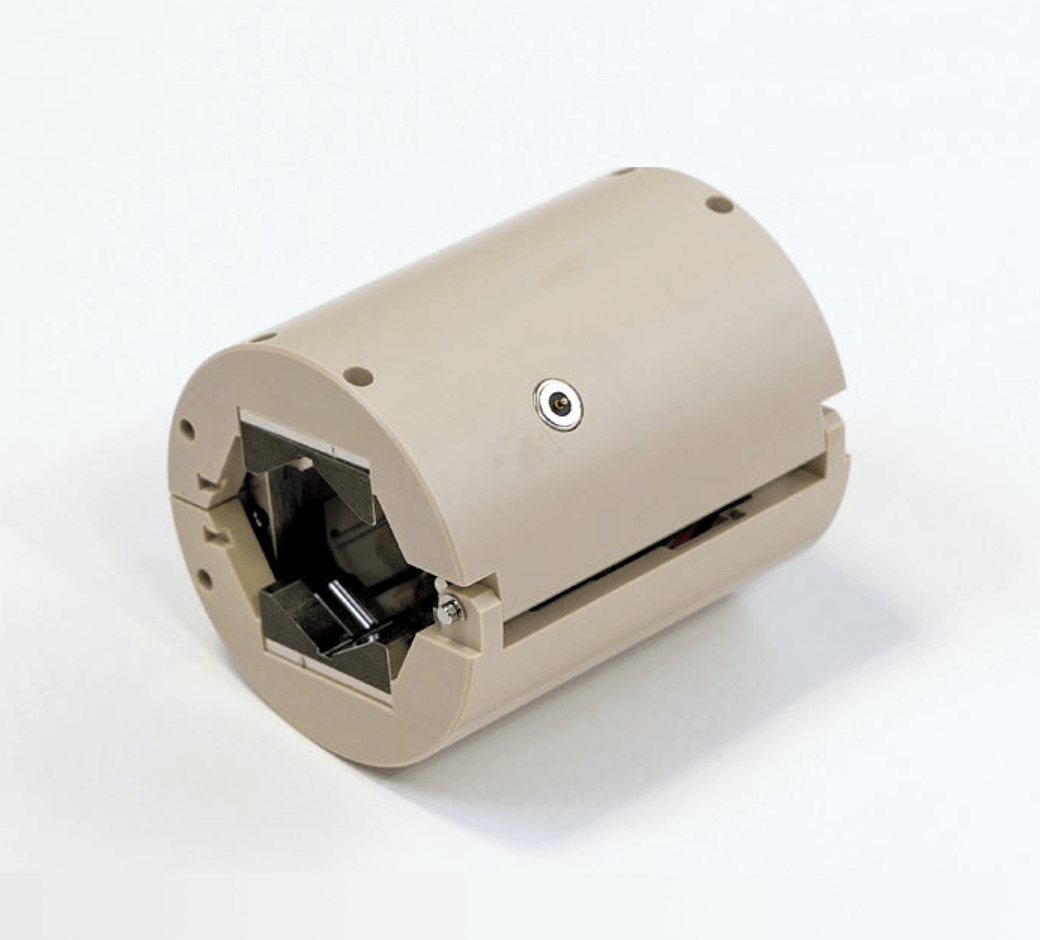

【クランプ型トルク計】

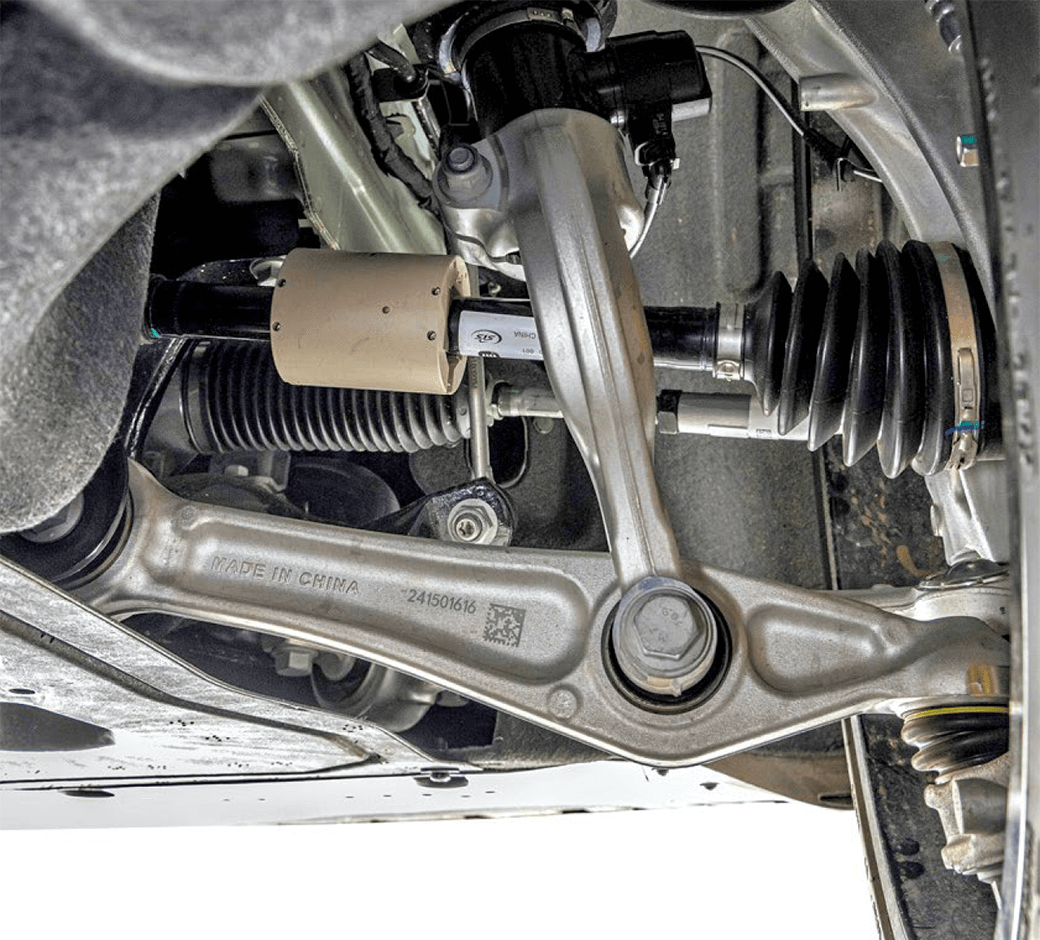

お客様が所有するドライブシャフトをお預かりし、取付状態の特性を精緻に評価することで、シャフトそのものをセンサーの一部として利用。シャフト側に加工は必要ない。

ドライブシャフトにクランプ型トルク計を装着した状態

エコカーの燃費性能向上に貢献する

本製品は、現在市場に流通する自動車に使われているドライブシャフトにかかるトルクを計測するためのものです。計測した数値をワイヤレスで転送します

当社のMBD等に関連して、『(クランプ型トルク計のような製品が)あるといいね』というのは以前から分かっていました。そのうえで、私が所属するチームで取り組むテーマについて考えた時に『光学式センサーを使って何かできないか』と、企画がスタートしました。それから紆余曲折あり、歪みゲージを使った現在の計測方式に落ち着きました

コネクトラボ

リーダー

山田 計

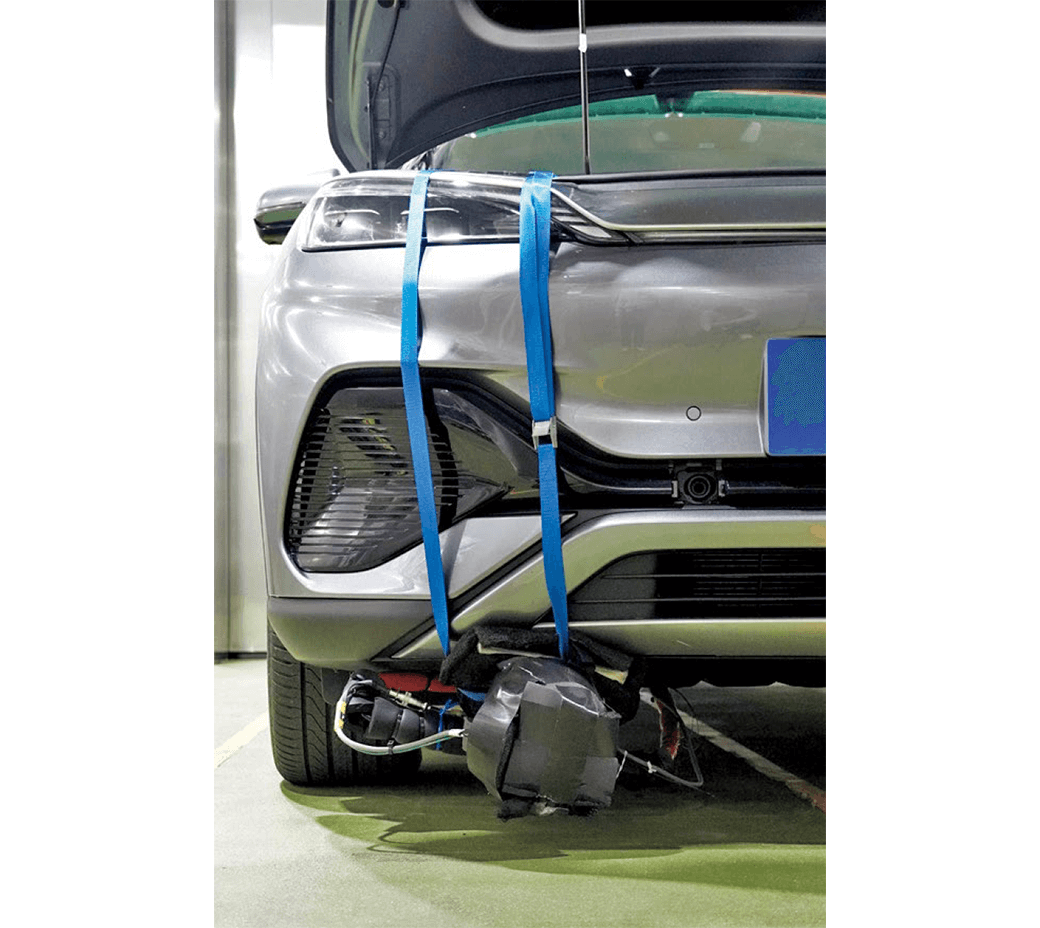

【コリオリ式連続質量流量計FZ】

今回の計測は「冷媒が液体の状態で流量を測ること」を目的としてコリオリ式連続質量流量計FZシリーズを使用。液体で計測したいが、流量が増えると圧が下がり気体になってしまう可能性がある。そこで気体か液体か、という判断にFZの密度のデータを使用。(写真上がFZシリーズ本体)

気液状態の冷媒をいかに計測するか

-

営業本部

マーケティングブロック

特注商品グループ

係長三瓶 祐一郎

-

アイデア実現ラボ

リーダー木野内 喬

-

アイデア実現ラボ

リーダー田中 鉄也