創業者随想

Founders Reflections

創業者 小野義一郎による随想

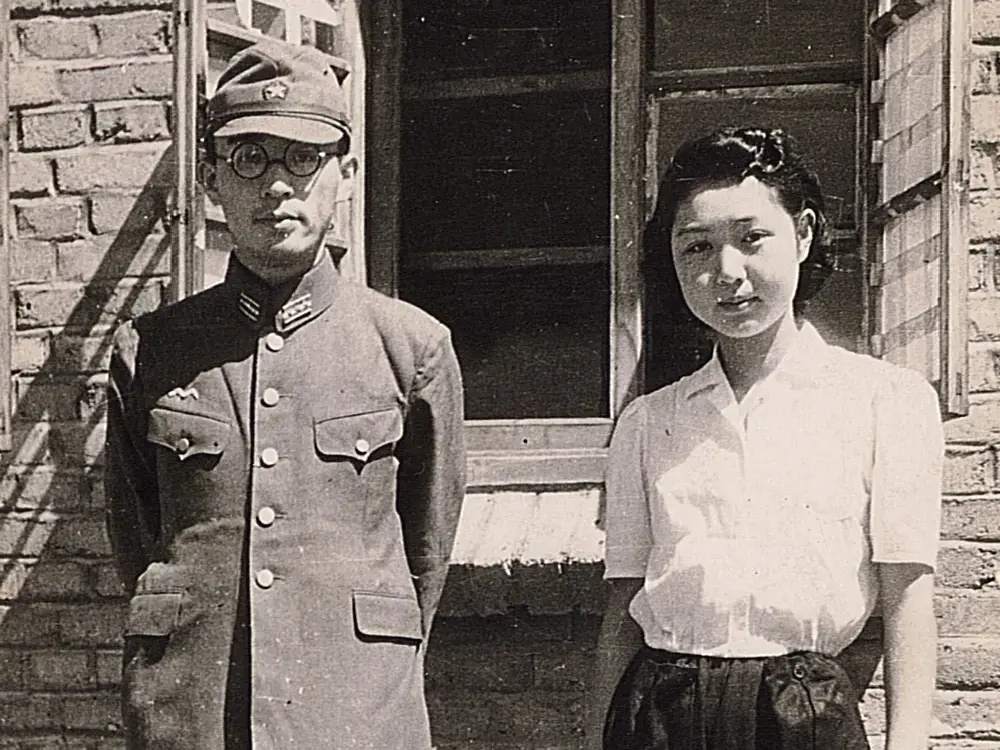

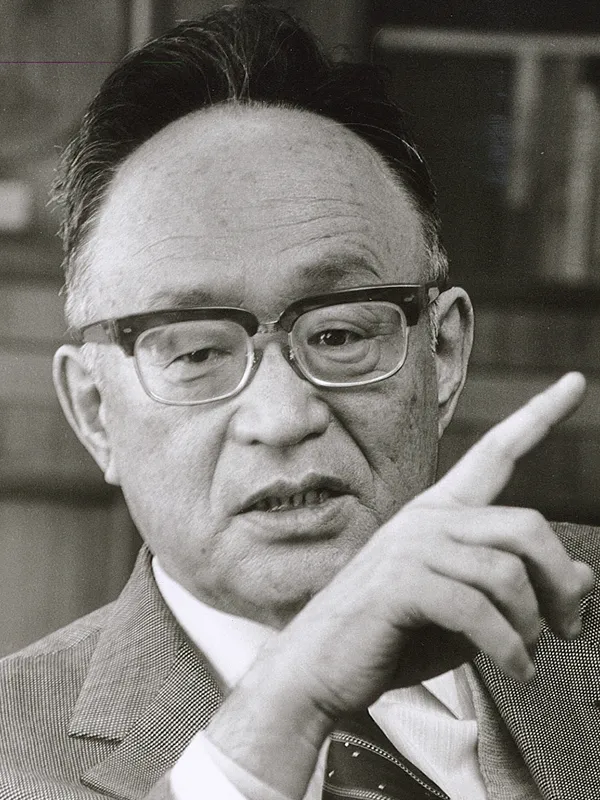

創業者 小野 義一郎(工学博士 1918年11月2日 - 2007年11月4日)

小野 義一郎が自らの技術屋人生(哲学)を語った「ある技術屋の述懐」、若き日の体験をもとに研究開発の難しさ、面白さを書いた「計測あれこれ」。

世界で最初に機械量のデジタル計測を確立した 小野測器の「技術の歴史」をご覧いただけます。

ある技術屋の述懐

小学校から大学まで、すべての教育は外地で受け、戦争中の軍隊生活、ソ連、国民党、中国共産党などの混乱渦巻く、敗戦後の満州生活を経て、昭和22年やっとの思いの母国への引き揚げ、本国ではただただ生きる手段の零細企業を経営していたら、いつの間にやら第一部の上場会社に成長した小野測器。

考えてみると、過酷な運命に翻弄されもしたが、運にも恵まれた、私の人生である。

私は運命の女神には何事も逆らわない主義で、ただ順応するようにと心がけてきた事が、逆鱗にもふれない結果を生んだと、信じている。いわば偏に老子の無為の世界である。

現代の平和ボケした、日本人にはとても想像出来ないだろうが、私のたどった技術屋人生を、取りとめもない文ではあるが記して見よう。

1.学生から軍隊時代

私は炭鉱の町撫順中学から、日露戦争の激戦地で名高い旅順の旅順工大予科に入学した。本科は電気工学科に進み、卒業は昭和16年12月、例の真珠湾攻撃の始まった当月である。これが波乱人世のそもそもの第一歩であった。

大学の本科の学生数は、2百人あまり、それが9学科に分かれるのであるから、学生数より教授以下教職員の方が多いぐらい、正に個人教育に近い授業を受けた。しかし、戦時中にしては、部生活に、又趣味の世界にも、結構青春時代を堪能する事ができ、今日の学生生活に比べても、非常に恵まれた日々を送ることが出来たともいえる。

学業の最後が、例の真珠湾攻撃の勃発で、緊急に軍隊入営の為、卒業が三ヶ月繰り上がったが、予科は弓道部の部活動に、本科はラジオなど組立の趣味に、充分な時間を持つことが出来た。弓道部インターハイ優勝実は、この趣味に時間を浪費したことが、結果的に弱電の勉強に励んだ事になり、ひいては小野測器の主要技術にまで成長したのであるが、勿論当時学生の私には知る由もなかった。

それは戦前の電気工学は、發送電など所謂強電が主体で、今日全盛の通信や情報など、当時で云う弱電技術は、遊びとしては兎に角、学問として殆ど認められないような時代である。 特に大陸の満州では大きいことは良いことだの思想がはびこり、勿論旅順工大では、それに関する授業すらなかった。

尤も、いま私が主要技術としている、エレクトロニクス、特にデジタル技術などは、戦前日本には無かった技術で、特に機械量のデジタル計測などは、全くの独学で、用語から自分で考え出さねばならなかった、正に新しい技術分野であった。しかし、考えようによっては、何を考えても独創となる、幸運な時代を過ごしたともいえる。

卒業した時は、世界大戦が始まった途端のこと、体でも悪くなければ、軍隊入りは当然の義務であるとの気構えは全国民に浸透していた。体を動かすことの嫌いな私は、スポーツ全般に渡ってもそうであるが、特に戦闘に対する訓練である、教練は最も不得意な分野だった。しかし、避けることの出来ない、義務の軍隊生活の中で、少しでも、専門が活かせられたらと考えて、陸軍の兵技将校を受けた。幸運にも無事試験も通り、翌昭和17年の2月瀧野川の陸軍技術幹部候補生隊に見習士官として入隊し、4月に陸軍兵技中尉に任官、また満州に帰り、汽車の駅で奉天の一つ北、文官屯の南満陸軍造兵廠に赴任する事となった。

私の辿った、その選択は、軍隊や教練が好きで選んだ職業ではない。昭和19年 文官屯むしろ、一番苦手な嫌な分野である。それも突然数カ月で本職の職業軍人のエリートに、飛びあがったことは、回りの生粋の職業軍人と、色々ときしみが生じたのは致し方のないことであった。

しかし、この苦手の軍隊で覚えさせられた、兵の指揮法や、作戦の立て方のバイブル、作戦要務令や、兵法を、勉強させられた事は、後に会社経営で、色々と難しい事に出会ったとき、どうすべきか、と共通する思想があり、正直に云って、後でどんなに助かったかわからない。

又、当時の陸軍特に地方の造兵廠には、技術将校の高度な専門知識は殆ど必要なかった。私も、業務が事務である作業課の材料係に配属され、軍需動員計画と、専ら材料手配をやらされ、専門としていた電気の知識の使えないことに、毎日不満を託っていた。

だが、周りを見回すと、廠内で陸軍97式中戦車と、各種砲弾および、火薬を作っていた。しかも、軍の工場である。能率は悪くても、当時の日本としては、一流の新鋭設備を持ち、一方図書館にはこれまた、よそでは見られないような、内外工学図書があふれていた。 そこで、仕事は部下に任せて、暇を作っては、それらの工場の作業法を学び、図書館で本を読むことで、鬱憤をはらす事にした。

又、幸運なことに、軍需工場の監督官も兼務していたので、どんな民間工場でも自由に見学出来た。 当時満州での、民間の軍需工場群は主に奉天の鉄西にあった。日本光学の子会社満州光学や、住友通信機「今のNEC」の子会社満州通信機など、それも暇を見ては、監督官の特権を利用して入り浸り、当時精密機械とされる各種兵器の製作法が勉強できた。だが、そのうち、日々に戦況が悪化してきて、日本では八幡に相当する、満州の製鉄メッカ、鞍山が爆撃された。

私はその後の対策の為、監督事務所を開設し、その所長を務めた。だが、ここでも一年間ほど、今までの経験とは全く離れた、製鉄、製鋼および冶金、焼き入れ等の知識を得る事となった。考えてみると、計測業は、お客様からどんな事柄を、どのような測定場所で、方法でと、いかなる要求があるか分からない。それに対応するに、計測メーカーは兎に角浅くとも、広い知識を要求される。私の辿ったランダムな、脈略のない経験は、後での計測屋開店にはまたとなく役に立った事も事実である。

次に、終戦に近くなって、満州での唯一飛行機メーカー、奉天の満州飛行機が爆撃された。そこで、急遽その満飛の一部が、公主嶺とハルピンに疎開する事になった。

また、私はその公主嶺の監督班長に転進させられた。ここでは陸軍4式戦闘機の製作最後の行程と発動機と機体検査を担任した。精密加工の標本ともいえる航空発動機の歯車やブロウチ作業を手近に見た事は、現代の小野測器の主要製品である、自動車用研究機機や、工作用精密検査具の開発に非常に参考となったのも事実である。

電気工学の学生時代は、選択で機械科の授業も受けられた。しかし、学生時代に人気のある授業が、社会に出て必要になるとは限らない。

私も理論や数学が何となくかっこよく感じ、しかも、電気の交流理論に似ている材料力学は受けたが、工作学や工作材料学は、野暮ったく思い、授業もでなかった。しかし、現実では理論だけでは、物は出来ないと云うことである。

苦手の軍隊の物作り経験で、兎に角必要なのは、理論ではなく、機械工学、特に工作学と工作材料学であると身にしみて覚えさせられた。それは、どんな物でも、工作機械と工作材料なしには、物は出来ないからだ。

そこで、旅順工大から工作の大家であった土井先生を造兵廠まで講師に招待し、皆で勉強する事にした。お陰で私も始めから機械を徹底的に勉強し直す事となった。後に京都大学で学位を頂いたときも、機械工学科に提出した程である。即ち軍隊経験で私は専門を、強電の電気工学から機械工学に変わらせられたような結果になった。

先にも記したように、戦前の日本には、弱電の技術は殆どないに等しかった。せっかく日本で発明された八木アンテナも米軍のレーダーとなって我が軍を苦しめた。これも理論だけでは役に立たず、あくまで実践であることを示している。 今、日本が得意としている、エレクトロニクスの技術は、戦後米国から導入された物である。その黎明期に先導役となったのは、占領軍により研究を禁止された、飛行機屋と、パージとなり拠り所を失った我々陸海軍の技術将校であった。

私は戦前の満州のような豪快な送配電の仕事はないので、憧れとしていた強電業界を職とすることは出来なかったが、お陰様で新たに起こった弱電と機械工学をミックスした、エレクトロニクスに進出できた。またこの分野は、運命の女神が、わざわざ、苦境にあった私共に道を開けておいてくれたような幸運な所もあった。

苦手の軍隊から、敗戦後の引き揚げ、当時は頭の柔らかい青春時代を無駄にしたと嘆いていたが、今日の基礎は、その無為無駄の連続の生活から生まれたと思う。 兎に角思いがけない運命を辿るのが人世で、嫌だ嫌だと思っている仕事で、食べるような羽目になるのも皮肉な事実である。

2.引き上げから会社設立まで

敗戦から引き揚げまでの、生死を彷徨った苦労は、また書く機会もあろうが。

昭和22年8月、満州コロ島から、佐世保に難民として引き揚げ、渋谷区栄通り、井の頭線の神泉駅から、当時の一高前駅間のトンネルの真上(現在は山手通りの橋の上になっている)のバラックに引き揚げてきた。そこは長谷川一夫邸の隣(正確にいうと彼の塀を壁の一面として利用させて貰い)である。正にラフな鳥の巣か、ネズミの穴みたいな処、取りあえずそこに棲む事にした。

当時は月給600円の時代、就職しての給料では、夫婦二人と両親はとても食べさせられない。そこで、学生時代の趣味で覚えたラジオ修理で、糊口を潤すことにした。 仕方ない、まずハッタリで、道玄坂の露天の電気屋を回り、難しくて手に負えないようなラジオや、電気物の修理の仕事があれば回してくれと頼んだ。

戦後の庶民生活を描いた石川達三さんの小説、「恋文横町」の中で、電気屋の元大本営陸軍参謀モデル児井さんが、空襲で焼けた映画館の切符売り場跡に電気屋を開いていた。 同じ陸軍仲間のよしみで、児井さんには随分と仕事を回して貰った。十数台のラジオを一日で直したり、だんだんと高級物もこなせる技術将校上がりの電気屋として有名になってきた。そのうち、ブロカーがいろいろと難しいが、そこらにない面白い仕事を持ってくるようになった。

占領軍により、日本国憲法、特に労働基準法が制定された。その中に、一定規模以上の工場には、騒音計と、嘘発見機(精神検流計、サイコ ガルバノメータ)、反応時間計を備えることが義務つけられた。 騒音計など、私は勿論、大部分の日本人には、どんな物か想像すら付かなかった。それをブロカーが、GR社のカタログを持ってきて私に示し、作れば売ってくれるという。

理論も知らない、カタログだけで、見たこともない物を作るなど、全くの無謀とも云える話だが、私はただただ食べるために飛びついた。まず騒音計、今日では常識的な機械だが、仕様、性能など情報のあるのはカタログだけで、それを私の手作りで作った。幸いにも私の作った騒音計が精密級と認められ、電気試験所にも採用され、それが元でJISの前身JESの企画委員に選ばれることになった。

その後、しばらくは騒音計の製造で生計を立てていたが、ある偉い先生が、騒音と塵の計測は難しいので、手を染めない方がよいだろうとアドバイスしてくれた。なるほど、騒音計即ち、音響計測を業とするには、本格的には根本的な基礎研究と、それに、膨大な設備投資を必要とすることが判ってきた。

それを、無理して名人芸で作っても、採算もとれないことも思い知った。 そこで、騒音計は一時中止することとし、後で述べるデジタル技術に発展した、時間計のカウンターの方に勢力を集中することになった。

しかし、音響技術は、発展性もあり魅力ある分野である。いつか時機が到来したら、再度挑戦することを、密かに期していたが、数十年の間を置き、やっと十年ほど前、横浜に総合技術研究所を設立した際、第一線研究者もほぼ揃い、また立派な音響設備が整ったので、本格的な研究製作を開始した。

次に、嘘発見機は精神検流計或いはサイコガルバノメータといわれる検流計である。なにか質問されたとき、もしその質問が嘘と関係すれば、気分的に緊張する。その緊張度に応じて、皮膚の電気伝導度が変わってくる。その抵抗変化を測定して精神状態を推定する計測器のことである。 それまでは単に感度のよい電流計で測定していたのを、増幅器を使って使いやすくした。最近のテレビで、私の手作りの物が今でも健在に少年鑑別所で使われているのを見たのは感激だった。

次のテーマである、反応時間計とは、本来は車など運転する際、赤の信号がでて、実際にブレーキを押すまでの時間間隔の測定器である。それまでは、一定電圧電源から、コンデンサーに抵抗を通じて電流を流すと、コンデンサーの電圧は一定のカーブで上昇する、その上昇電圧を計測して、短時間間隔を測定していたが、水晶発信機の周期の数を数えて、正確に短時間でも測定できるようにした。それを、電子管計数器と命名し、待望の工業方面に売り出すことにした。

電子管計数器は水晶発振器の発信周波数を基準にしているので、数百万分の一秒の短時間から、長時間まで、滅法正確に測定できる。

また、幸運にも、この技術がデジタルCPUにも結びつき、わが社の表看板デジタル技術として発展した。左様わが社は、水晶発振器を基準にしたデジタル技術、即ち時間計測から始まったのである。 その後、一定時間内の個数即ち周波数、位相差、フーリエ変換FFTなどとそのデジタル技術は発展した。中でも、位相差を使って計測する、トルクメータは私のライフワークとして今日まで及んでいる。

このデジタル技術は、後になって自動車の性能試験機と、耐久試験機として世界中の各メーカーに数多く採用された。トルクメータとともに日本自動車技術協会からは技術功労賞、国から紫綬褒章を頂き、国家紫綬褒章受章式また自動車技術協会の本家である、米国のSAEからもFellow (Grade of Membership) に指名されたのは名誉のことであると思っている。

しかし、是までの私の製品は、労働基準法即ち心理学用を主体に使われてきた。しかし、私は工学部出身なので、工場の復活とともに、工業方面へ展開する事を念願としていた。 この工業方面への応用の第一号は、戦後新しく日本で、創造完成された技術は新幹線である。この、新幹線の技術的課題は、世界で初めての電車で営業運転250 Km/hで走る事である。その速度で、はたして架線から電力が安定に集電できるかどうかと、ブレーキの効きが問題で、その測定法である。

そこで、私の考えた架線のある特定の時間と、その間の離線する比、離線率の測定法と、ブレーキ測定法案を考え、当時大井町駅近くにあった古い鉄道車両内のあった鉄道技術研究所、研究官に説明した。 離線率測定器は、電子管計数器をストップウォッチと考えると、例えば10秒間の間に離線を判定、その判定間だけ電子管計数器を動かし、その秒数を積分し、10秒で割れば離線率がでてくる。また、ブレーキをかけ車体の止まるまでの時間を計り、それをブレーキ性能とした。なにを静止と、判定するかに一工夫あったが、後で考えるとコロンブスの卵で、反応時間計と同じ原理ですんだ。結局私の案が採用され、今でも当時の鉄道技研の方々とも、よく話題に上る。

またそのブレーキテスターは大がかりで900万円ほどしたので、その額は当時の小野測器の三ヶ月分ほどの生産額で、当然その間は他の仕事はする余裕なく、三ヶ月も他から一切の集金が途絶え、K銀行から警戒されたのも思い出の一つである。昭和26年 横浜にて

次に、特記すべきは、戦後禁止されていた航空機の研究が許されて、通産省の機械試験所に、日本にもロールスロイスのジェットエンジンが入荷した。さっそく私の所でかねてから工業方面へ研究していた、カウンター式回転計が採用された。これが、労働基準法対応の反応時間計から、工業方面へ応用された電子管式計数器の第二号器である。この回転計は本家ロールスロイス社でもまだ使っていないと誉められた。そのとき以来、ジェットエンジン、スーパーチャージャーなど高速の回転計は小野測器製が定着した。 また、この機械は後になって自動車用としても定着し、小野測器の基本製品になった。

次に、ホンダさんが、オートバイを世界的製品に仕上げるため、まずイギリス、マン島でのレースに勝って世界に認められるよう、浅間でレース運び、およびエンジンの馬力アップの研究を行っていた。その手伝いを行ったのが、自動車業界とのつきあいの始まりであり、この時期にそれまで、個人の小野測器研究所として営業していた会社を、有限会社小野測器製作所として発足した。昭和29年1月のことである。

創造とは、新しき物への挑戦であり、時間を惜しんではならない。

戦後日本は、先進国に追いつけ追い越せで、それら国々の知恵は拝借したが、低賃金と、QCを掲げた高品質と、その持ち前の惜しみなき勤勉さを投入して、ここまで発展してきた。だが、もう賃金は世界最高のレベルまであがったし、先進国に追い越すテーマも少なく、これからは全部自分で創造しないと、教えて貰えない時代になって来た。 そのため、低賃金を求め工場は台湾へ、タイへ、はたまた中国へと移動しつつある。即ち低開発国より追い上げである。その結果が今の不況を招いている。 この不況を脱するには、もう賃金を下げたり、先進国から知恵を拝借は出来ないだろう。一人一人が自分で考え行動する、即ち創造しか道はない。

この創造とは何であるかを考えてみよう。 それは、新しい物への挑戦である。単なる記憶でない。本を読んだり、他人から教えて貰えるものでもない。自分で自身で考え出さねばならぬ物である。

ただ、時間だけは、人に先じられない限り、幾ら掛かっても良い。私自身の経験でも、後から考えると、ほんの一寸した前進でも、10年も20年も時間がかかってしまった物もある。時間を惜しんではろくな物にならない。むしろ、時間をかけて創り出した物ほど寿命も長いし、優れた物になっている。

若いときに、嫌々仕事させられて覚えた事は、始めは無駄な努力をしたと嘆いていた時もあったが、時間かけてみると、すべて血となり肉となって役に立った。好きなことばかりやっていたら、こうは行かなかったろう。

また、今小野測器の基本となっている、弱電の知識は習わないでも、何時のまにやら身に付いた技術だ。その弱電の技術を、もし本家の通信業界や、情報産業に挑んでいたら、ハンチクな技術で物の用に立たなかったかもしれない。それを、自分が嫌々ながら覚えさせられた、機械産業に応用したからこそ、世の中で認められるような独創品が生まれたのである。

若いときは、好きなことは勉強しないでも覚えられる。嫌いなことや、強制させられた仕事は、自分から進んで、努力すべきだ。やがてそれが種となり、長い一生には必ず前途が開けてくるものだ。

私は戦後に造船分野での仕事をとろうと必死になっていた時代があった。だが、日本の造船のエンジンは殆ど外国のライセンスで作っている。すると測定器の種類などライセンス主の方で決まっている。いくらよい案の測定器を持っていっても採用されなかった。

だが、戦後の日本造船所の自前の技術は船型であった。だから、船型試験の測定器は運輸技研から各造船所を殆ど独占できた。

ところが、三菱の長崎造船所さんだけは別で、自力でUEエンジンを設計していられる。それ故、小野測器が従業員2、3人の時代から、水力測定に、エンジン設計にタービンに、発電機にと随分使っていただいた。名古屋、東京の三菱さんでも同様である。

資金も、完成された技術も、土地も工場も地縁もなにも待たないで、既成の分野に割り込む事は、非常に難しく通常の方法ではまず無理と考えた方がよいだろう。しかし、新しく自分で考え創造した技術で、必死に挑戦したなら、入り込む隙も、道も自然に開けてくる。

私の場合、旅順工大電気工学を選んだ以外、運命の女神は戦乱や敗戦で、何一つ自由に選択する余地は残してくれなかった。苦手の嫌々の道か、思わぬ方向か、である。 結局、私の進もうと思った念願の強電の技術は結局は使わずに終わったらしい。しかし、嫌々の中にも、私は運命の女神には、ただただ従順に従った。ただし、その場その場で考えた末、最適と思われる、ベストは尽くしたつもりである。

考えようによっては、自分の嫌な道には、大体に他人もいやがる。だから、自分の嫌いな分野には、真剣に考えさえすれば独創品が生まれやすいし、かえって住み易いのではないか。

また、自分の好きな道だけを行けば、どうしても視野が狭くなり独創品にはなりにくい。私の趣味の、片手間で覚えた弱電技術など、世間に通る筈もなかったろう。嫌な機械や、諸々の思いがけない、変わった技術と結びついたからこそ運が向いてきたのである。